掛取引の割合は重要です。掛取引とは、商品やサービスを取引先に引き渡す際には代金を受け取らず、後日支払いをしてもらう取引方法のことです。信用取引とも呼ばれています。

つまり商品やサービスを取引先に提供し、すぐにお金を手にできるのか、それとも将来的に手にできるのかということです。

すぐに入金されるのであれば未入金となるリスクは減ります。入金までに時間がかかればかかるほど、リスクが増すというわけです。

- 掛取引の割合って何?重要なの?

- 掛取引の割合はどのくらいにしたほうが良いの?

- 掛取引の割合を気にしないとどうなってしまうの?

掛取引の割合を増やせば貸し倒れリスクは高まります。つまり売掛金を回収することができずに資金難に陥ってしまう可能性が高くなるということです。

一方、割合を低くすれば取引先との信頼関係に影響する可能性があります。

またこの割合は、業種や資産状況によっても変わってきます。よって適正な数字があるようでないと考えるのです。

ただし参考値はあります。

掛取引の割合には売上債権回転期間が影響してきます。

当サイトが売上債権回転期間を計算をしたところ、建設業であれば107.88日、卸売業であれば73.78日という数値が出ました。つまり売掛金を回収するのにこれだけの時間がかかるということです。この数字を調整することで掛取引の割合の調整につながると考えます。

さらに売掛金の請求スタイル調整するだけでも割合は変わってきます。

ここでは掛取引の割合の適正値の考え方、そして掛取引割合の管理方法についてお話しします。

目次

掛取引の割合と売上債権回転期間

掛取引の割合と売上債権回転期間、そして売上債権回転率は密接にかかわる数値となってきます。

掛取引の割合が高ければ高くなるほど売掛金が回収しにくい状況となり、貸し倒れのリスクが高くなります。取引先の経営状況によっては売掛金が回収できないという状況に陥る可能性を持っているのです。

掛取引の割合を低くすればするほど貸倒れリスクは低くなりますが、取引先との信頼関係が構築しにくくなるといった可能性が生じます。

よって掛取引の割合をバランスよく適正にしたいところです。しかし業種や資産によって適正値は変わるものです。また適正値をコントロールすることは、取引先の事情もあるため難しいと考えます。

そこで売上債権回転期間を調整することで、掛け取引のリスク調整を行うことが可能かと考えるのです。

融資を受ける際にもチェックされる

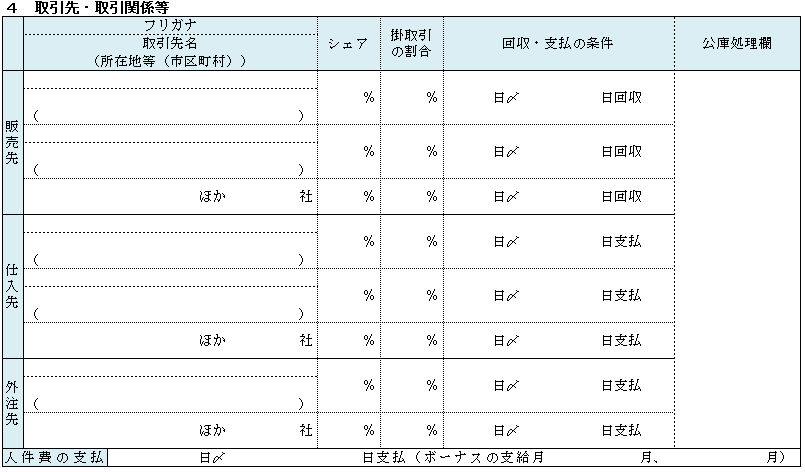

掛取引の割合は融資を受ける際の書類に記入することがあります。

たとえば日本政策金融公庫の創業融資を利用する場合には、創業計画書を提出することになります。

その書類では「取引先・取引関係等」という項目に「販売先」「仕入れ先」「外注先」とあり、それぞれの「掛取引の割合」を記載する項目があるのです。

さらに「回収・支払の条件」を記載する必要があります。つまりこれらの情報を記入するということは、審査をする上で必要な情報であるということです。

掛取引の割合が多くても回転期間で調整

掛取引の割合が多くても回転期間で調整することが可能となります。

掛取引の割合が高ければ高くなるほど未入金の売上である「売掛金」が貯まることとなり、貸し倒れのリスクが高くなります。

しかし売上債権回転期間を短くすることで、掛け取引の割合が高くてもリスクを減らすことが可能となります。

言葉では簡単に言えますが、売上債権回転期間を短くすることは取引先の事情も影響してくる話となります。そのため取引先の事業状況、資産状況、信頼関係なども影響してくることでしょう。

売掛金支払い日を通知

請求書を取引先に出す際に、支払い期限を通知するといった方法もあります。

つまり請求書を作成するときに売掛金の支払期限を記載しておくのです。

支払い期限までの時間を短くすることで、売上債権回転期間を短くすることが可能となります。しかし支払い期限をあまりにも短く設定することはリスクとなります。

取引先の会計処理の都合があるためです。取引先の事情を考えず支払期限をあまりにも短く設定してしまうと、今後の関係に影響が出てくる可能性もあるため注意が必要です。

支払期日は受領より60日以内

ちなみにですが、「下請代金支払遅延等防止法」には、支払期日は受領より60日以内とするように記載されています。

そのため支払期限を60日以内に設定することは決められていることであるため、この数字の中で支払日設定をしていくとよいでしょう。

掛取引の「適正」な割合は業種や事業規模によって異なる

掛取引はその場で代金を支払わず、後日支払いを受ける商取引の方法です。

同じように、その場で代金のやりとりをしない商取引手段では「手形取引」があります。掛取引は手形が発生しない後日払いの取引方法になります。

結論から言うと、掛取引の適正な割合は「業種や事業規模によって異なる」ということです。そのため全業種に対応するような最適な割合があるわけではありません。

医療や福祉は保険が適応されリスクが低い

極端な話ですが、掛取引が90%で現金取引が10%だとしても、その比率がリスクにならない業種もあります。たとえば医療や福祉です。

患者として病院へ行き、医療行為の対価として支払う金額は健康保険を適用すれば自己負担金額は1割~3割で済みます。残りの9割~7割は後日、健康保険組合などの加入している保険から病院側へ支払われます。

ほとんどの病院は治療費の支払いを現金にしているため、病院側の商取引割合としては「掛取引70%~90%、現金取引30%~10%」ということになるのです。

病院の中にはクレジットカード払いに対応しているところもありますが、まだまだカード払い可能な病院が少ないため、カウントしていません。

このように病院としては、掛取引割合が高かったとしても保険から必ず支払われるため事業運営に影響の少ない業種といえるのです。

ですが一般の事業、たとえば製造業のような業種の場合では、高すぎる掛取引割合はリスクになることも考えられます。なぜなら買掛金を支払う取引先が倒産してしまう可能性があるためです。

掛取引割合が高い場合に考えられるリスクは掛取引の内訳次第

掛取引割合が高い場合、その割合の内訳次第ではリスクになる可能性があります。

掛取引割合が高い場合に考えられる最大のリスクは「連鎖倒産」でしょう。

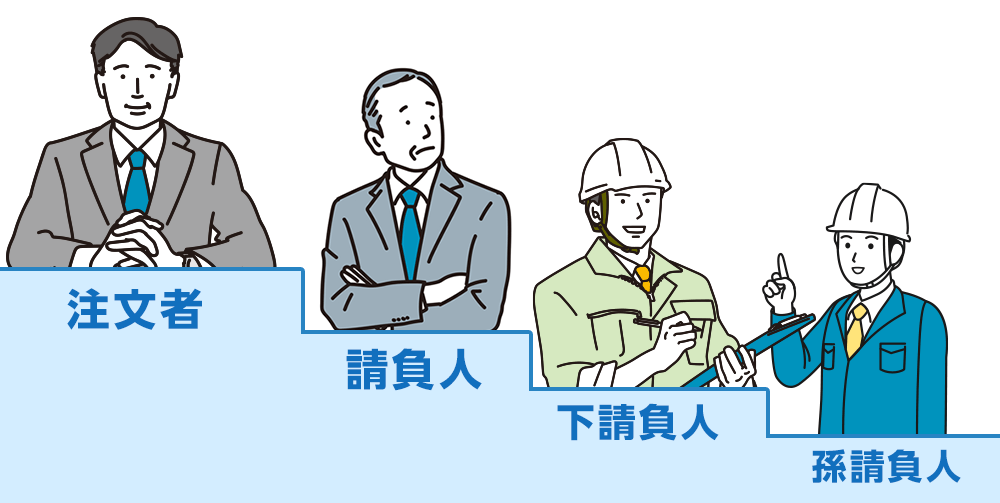

連鎖倒産を図解で説明

連鎖倒産は意外と起こりやすいものです。

一般的に会社というものは、以下のようにいくつかの会社とつながることで利益を上げています。

このつながりのどこかがトラブルを起こすことで、他のつながっている会社に影響が出てしまうのです。

場合によっては、繋がった会社のどこか1社が倒産してしまうと、そのほかの会社も影響を受け倒産してしまうといったこともあるのです。これがまさしく連鎖倒産なのです。

1ヵ所から負の連鎖がはじまる

今回の図でいうと、注文者が請負人に何かしらの商品を注文をしたとします。

商品制作の注文は請負人から下請負人、そして孫請負人へ連絡が行きます。商品を制作した孫請負人は下請負人に納品し、下請負人は請負人に納品、最終的に請負人が注文者に納品したとします。

商品を受け取った注文者は支払いを行う予定だったのですが、他の支払いにお金を回してしまったため、注文した商品の支払いができなくなったとします。

すると請負人も、下請負人も、孫請負人も商品代金を受け取ることができなくなってしまいます。つまり売掛金が受け取れないということです。

これにより、注文者だけではなく、その仕事に関わっていたすべての会社がダメージを受けることとなります。売掛金を受け取れないため給与や家賃などの固定費が支払えなくなります。

これは繋がっているすべての会社にいえます。

最悪の場合にはすべての会社の経営が傾き、連鎖的に倒産してしまう可能性が出てくるのです。

複数社との取引でリスク分散

売掛金が入って来なくなってしまうのは大きなダメージとなります。しかし取引先が他にも複数社ある場合には、1社からの入金がなかったとしても大きなダメージにはつながりにくくなりリスク分散となります。

取引している会社が限定的であると、そこからの売り上げに頼ってしまいます。そこから売り上げが入って来なくなると一気に会社が傾いてしまうわけです。

ところが売り上げ経路が複数あれば、たとえ1ヵ所、売り上げが入ってくる経路が滞ったとしても、会社が傾くまでにはなりにくくなるのです。

そのため取引先を増やすということもリスクヘッジとしては大切でしょう。取引先を増やすために、既存の商品だけではなく新規に取扱商品の数を増やすといった方法もリスク分散かもしれません。

掛取引割合が高い≠貸倒れリスクが高い

掛取引に限らず、代金のやりとりがその場で行われない取引方法においては、常に代金の回収ができないリスクは付きまとうものです。

これは手形取引にしろ、掛取引にしろ、後日支払いの取引方法では、売上げの回収が事業運営に大きな影響を与えることは事実です。

そもそも、掛取引とは企業間信用によって成立する取引方法です。企業間信用とは、企業間(BtoB)取引において発生する債権や債務の支払いを一定期間遅らせることを指します。つまり掛取引とは、商品やサービスを提供するときにお金をもらうわけではなく、後になって支払いを受けるスタイルのことです。

取引先の資金力次第では掛取引割合の高さはリスクになり得る

企業間信用の担保となるのが「取引先の資金力」です。資金力が強ければ売掛金の不払いや倒産リスクといったことは起こりにくいためです。

資金力の高い事業者とは一般的には大企業を指しますが、最近では大企業も資金繰りが難しくなって倒産しているところもあるため、一概に「大企業=安全」とは言えないのが現状でしょう。

資金力や売掛金の回収で安心できる企業の例としては、クレジット会社(国際ブランド、VISAやMasterCardなど)や健康保険組合などが挙げられます。公共事業も取引先が行政であるため、一般企業に比べると企業間信用は高くなります。小売業や医療・福祉業の場合は、取引先がほぼクレジット会社か健康保険組合になるため、掛取引割合はかなり高くなるでしょう。

逆にクレジット会社や健康保険組合以外の取引先の場合は、倒産リスクは常にあると考えるべきでしょう。どんなに世界的な企業であっても、多少なりともリスクはあるものなのです。

適正な掛取引割合で把握するよりも取引先ごとの与信管理の方が重要

結論を言えば、掛取引自体にリスクは潜んではいるものの、その割合が高いからといって無理に掛取引を中止すべきというわけではありません。

なぜならば日本のBtoB取引において掛取引が主流であるからです。

会社にとって一番都合の良い取引方法としては、「買掛金の支払いは遅くし、売掛金の受け取りは早くすること」です。

つまり「支払する側になるときには掛け取引にし、支払いを受けるときには現金取引にする」ということです。このようにすることで、手元に長く現金を残すことができます。

しかし掛取引とは取引先があって初めて成立するものであり、取引先の都合などを考慮した場合、自分の事業のリスクだけを考えて掛取引から現金取引に切り替えるのは得策とは言えないでしょう。

掛取引の割合はあくまでも事業効率化の指標として捉えておくべきです。もっとも重要なのは取引先ごとの与信管理でしょう。

掛取引における与信管理とは、取引先の資金力や事業運営力などを考慮して、掛取引金額の上限値を管理することです。上限値を1社ごとに設定しておくことで、万が一取引先が倒産したとしても、影響が少なく済むでしょう。

取引先との関係性や将来の展望などを考えた上で、もしその取引先が倒産しても自分の事業に影響が少ない金額で取引上限金額を設定しておくことが重要なのです。

参照 買掛金が膨らんでしまう原因 管理をしていないからこそ問題が発生する

掛取引リスクと密接な関係にある「売上債権回転期間」

「掛取引割合の高さ=倒産リスクになるというイメージ」が生まれる原因として「売上を回収するまでの期間が長いから」ということが挙げられます。売上を回収する期間が短ければ資金ショートになる可能性は低くなるでしょう。

そこで重要になるのが「売上債権回転期間」です。

売上債権回転期間が短ければ、売掛金が入ってくるまでの時間が短いということです。つまり、資金ショートになる可能性が低いということとなります。

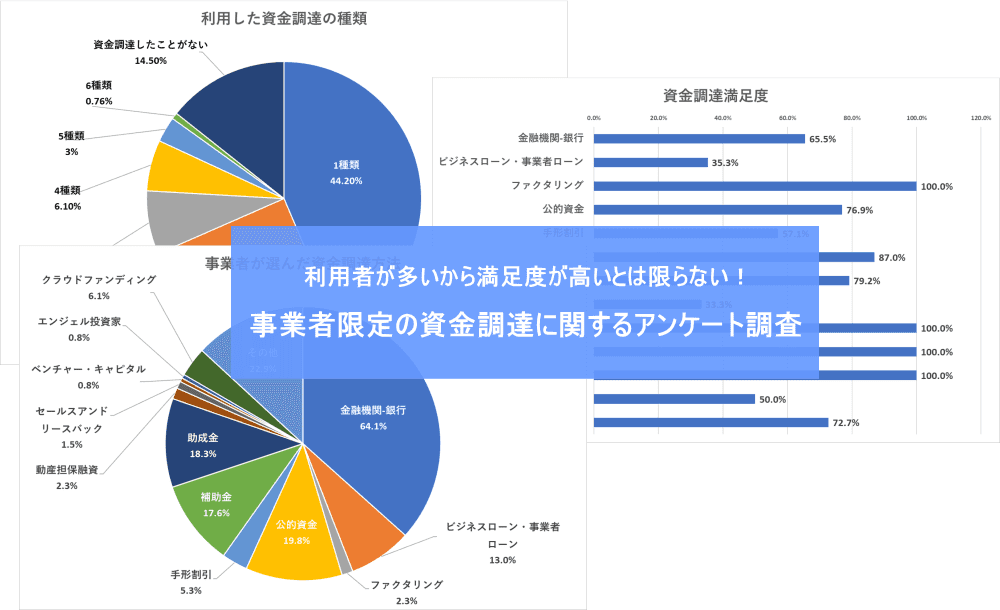

平均売上債権回転期間「1.85月」

2018年に財務省が発表した資料によると、2018年度の全産業・全規模の平均売上債権回転期間は「1.85月」とのことです。

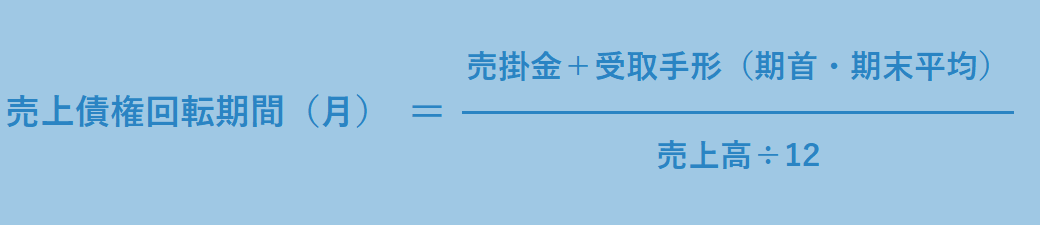

売上債権回転期間とは売上債権回転率とも言い、売上債権を回収するスピードのことを表す指標のことです。この期間が短いほど売上債権が短期間で回収できていると言えます。

売上債権回転率を求める計算式は

引用元 財務省発行:「法人企業統計調査からみる日本企業の特徴」資料2

で求められます。

たとえば年間売上高が1000万円で売上債権が300万円の場合、以下のような計算になります。

年間売掛金200万円+年間受取手形100万円=300万円

300万円÷83.33万円=3.6(月)

つまり、年間を通して平均3カ月と15日程度で売上を回収できているということになります。

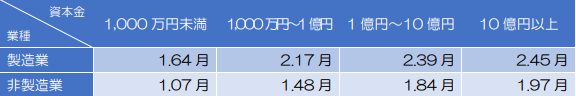

財務省の資料では、2018年度の業種別・資本金別の平均値も発表されていました。

画像引用元 財務省発行:「法人企業統計調査からみる日本企業の特徴」資料2

資本金が低い事業者ほど回収する期間が短く、製造業の方が非製造業よりも長い売上債権回転期間であることがわかります。

「売上債権回転期間=掛取引の適正な割合」ではないが指標にはなる

掛取引割合の適正値は業種や資産によって異なります。一概に「適正値の基準割合は〇%」とは言えないでしょう。売上債権回転期間は掛取引リスクを管理する上で重要な指標になります。

取引先の与信管理を実施する場合、売上債権回転期間を考えた上で取引上限額を設定することによって、連鎖倒産リスクを最小限に抑えられる可能性が高くなります。

掛取引の割合を把握するより取引先ごとの与信管理が大事

掛取引は現代の日本国内において主流となっている取引方法です。

ほとんどの事業者が実施している商取引の手段であるため、掛取引の取引数が多いからといって、おいそれと現金取引に変えるのは得策ではありませんし現実的に難しいことでしょう。

掛取引割合はあくまでも参考値として把握しておき、貸倒れリスクに関しては取引先ごとの与信管理を実施しておくと良いでしょう。

掛取引の割合、売上債権回転期間の適正値は業種や事業規模によって異なります。貸倒れリスクと資金繰りのバランスを取りながら、取引先ごとの与信管理を徹底することが大事なのです。